看護部ページ

ようこそ、ホスピタル坂東 看護部ページへ。

私たちはホスピタル坂東看護部の一員であることを、また生命の尊厳に深く関われることを誇りに思い、当院の基本理念を貫くため、愛と慈しみをもってぬくもりある、安全な看護を実践します。

看護部紹介

看護部各担当者 ご挨拶

ホスピタル坂東は、精神科と、内科・整形外科を中心とする一般科の2つの機能をもつ病院です。地域の中核病院として、住民の方々の健康を 支えるとともに、患者さまが住み慣れた地域で、自分らしく生活できるよう、多職種と協働するチーム医療を提供しています。

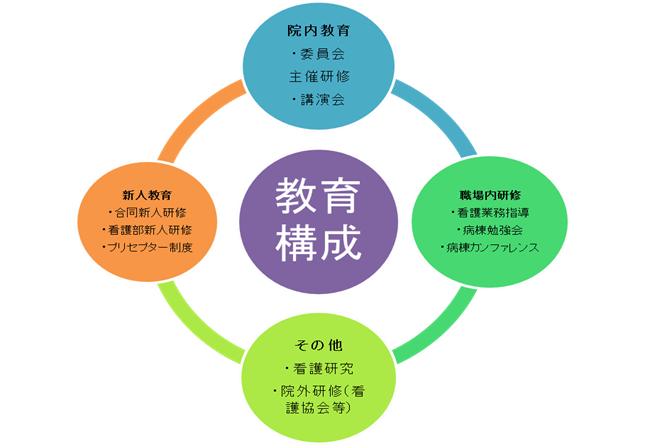

そして看護部におきましては、看護部理念の、「患者様の心に寄り添った満足される看護が提供できる」よう、病棟勉強会や院内研修を通して、スタッフのスキルアップに取り組んでいます。スタッフを育てる体制を作り、スタッフのキャリアアップのために、クリニカルラダーの構築や院外研修への参加、看護研究への取り組みを行っています。

スタッフとのコミュニケーションを大切にし、働きやすい職場となるよう、育児短時間制度や介護休暇制度などを導入しており、ワークライフバランスの推進を目指しています。

看護部長:野本麻里

今年度から医療安全管理者に就任いたしました小原です。医療現場において「人は間違えるものである」ことを前提に、安全に医療を提供できる対策を考えて実践していきたいと考えています。

医療安全管理部門と現場の職員をつなぐ役割を担っているのが、各部署や診療科に配置されているリスクマネージャーです。リスクマネージャー委員会では、職員個人が医療安全の必要性、重要性を理解して常に安全な行動を選択できるように教育・研修を行います。コミュニケーションスキルを身つけて、確認行動ができることを目標に活動しています。また、組織全体での医療安全対策を推進し、各部署からのインシデント報告を評価、分析してリスクを未然に防止できるよう、多職種で情報を共有していきます。

安心して診療を受けていただくためにも、入院時のリストバンドや名前確認も患者様とともに取り組み、ご協力していただいております。職員一人ひとりの医療安全に対する意識を高め、すべての患者様に安全で質の高い医療を提供できるよう活動してまいります。

医療安全管理者 小原 富美枝

昨年3月に大学院博士前期課程を修了し、日本看護協会の精神看護専門看護師(リエゾン)の認定審査に合格しました。現在は教育担当看護師長として、院内の継続教育や看護実習生の受け入れなどに携わっています。新たなキャリア開発ラダーも完成し、新人からプラチナナースまで、あらゆる年代の看護職員の切れ目のない生涯学習をサポートする仕組みが整いました。今後も、看護職員一人ひとりが生き生きと輝いて働ける現場を目指して、「学び」をサポートしていきます。

教育担当看護師長・精神看護専門看護師(リエゾン):鮎川真奈美

看護部理念

患者様の心に寄り添った満足される看護を提供し社会福祉に貢献します。

看護部基本方針

・患者様の人権を尊重し、安心、信頼、満足される看護を提供します

・専門職として積極的に自己研鑽し、質の高い看護を提供します

・看護職員の教育・研修の充実を図り、個々の能力開発を支援します

・医療チームの一員として関連機関と連携し、患者様が地域で安心して生活できるように支援します

・病院職員の一員として、健全な病院経営に参画します

2023年度看護部目標

・患者の尊厳を守った安全で質の高い看護の提供

1.倫理的配慮の基、個々の患者の状況に適した看護・介護ケアの提供

2.最新の看護・介護の知識と技術の修得

3.医療安全対策に準じた看護・介護ケアを実施

・看護専門職業人として必要な人材の育成

1.クリニカルラダーⅠの確立とレベルⅡ・Ⅲの構築

2.学研ナーシングの視聴項目(内容)を、クリニカルラダーⅡ・Ⅲの進捗に合わせ設定する

3.個々の看護師・看護補助者に適した院内研修の支援を行う

4.看護協会等の院外研修への参加の支援

・健全な病院経営に参画する

1.業務改善による、時間外業務時間の削減

2.効率的・効果的な病床管理の実施

3.施設基準を遵守

ビジョン:展望

確かな知識と技術をもった幅広い領域で働くことができる看護師を育成し、患者様の心に寄り添った満足される看護を提供する

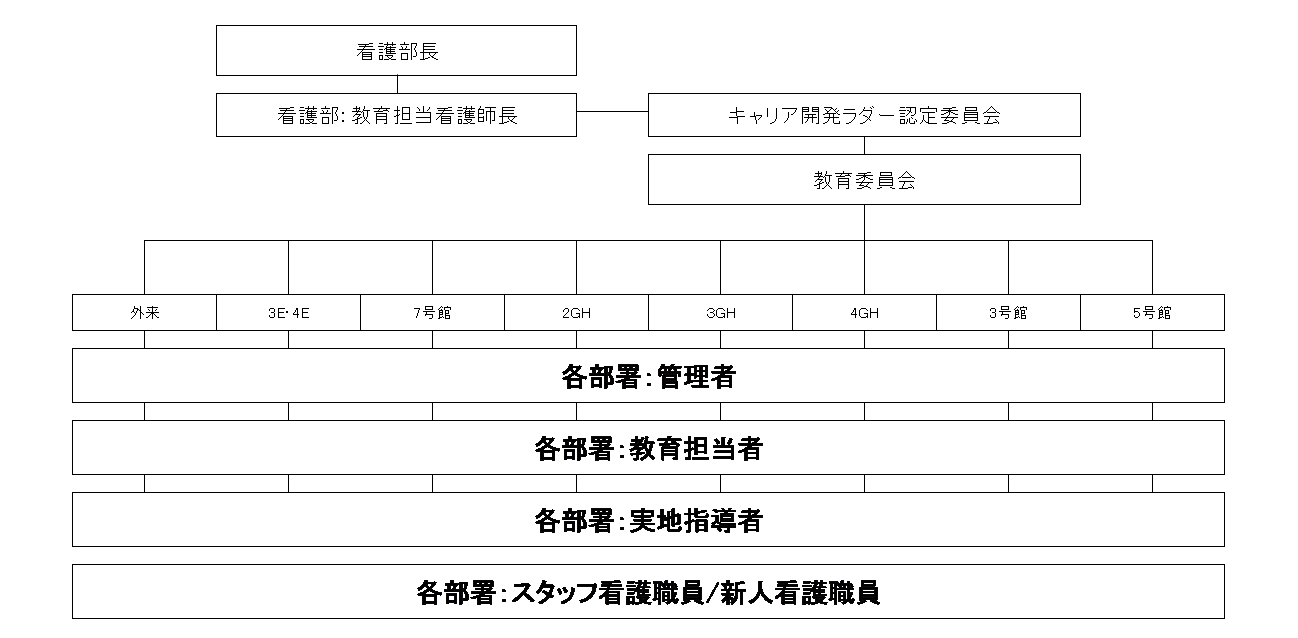

ホスピタル坂東看護部教育体系

看護部 教育の構造

教育研修プログラム

研修のプログラム概要は以下の様に進んでいきます。

ある程度のメドを持つことにより、目的意識、計画性向上が図られます。

(経験者の方は別途個別プログラムとなります)

| 月 | 目標 | 集合研修内容/担当/評価等 |

|---|---|---|

| 4月 | 職場の環境に慣れ、日常業務の流れが理解できる | ・入職時オリエンテーション ・接遇 ・感染対策 ・医療安全 ・褥瘡予防対策 ・行動制限 ・電子カルテ ・基礎看護技術(採血・注射・点滴確保・酸素・吸引・患者移動・血糖測定等) ・食生活支援 ・急変時看護(BLS) 看護部、栄養科、教育委員会 |

| 5月 | 自己の役割を理解し一人の職員として責任ある行動がとれる | ・ME機器説明 ・心電図勉強会 ME、教育委員会 |

| 6月 | 割り当てられた業務を行うことができる | ・災害時の対応 ・急変時の対応実践、死後の処置 |

| 7月 | 夜勤業務の内容、流れが理解できる | ・感染対策委員会定期勉強会 感染対策委員会 プリセプター評価・会議 |

| 8月 | 入院から退院まで助言を受けながら1人で実践・記録できる | ・医療安全委員会定期勉強会 医療安全委員会 |

| 9月 | 疾患・治療方針を知り、患者・家族に対して看護計画に添ったケアの提供ができる | ・行動制限最小化委員会定期勉強会 行動制限最小化委員会 |

| 10月 | 6ヶ月を振り返り自らの課題を考えることができる | ・教育委員会定期勉強会 教育委員会 プリセプター評価・会議 |

| 11月 | 自己学習する努力ができる | |

| 12月 | 患者・家族・職員間と良好なコミュニケーションを図り、チームメンバーとしてホウレンソウが確実に実施できる | ・教育委員会 |

| 1月 | 多重課題、時間切迫の状況下で安全に優先順位を選択しケアを提供できる | ・感染対策委員会定期勉強会 感染対策委員会 |

| 2月 | 知識・経験不足に対して自らその充実に取り組み、今年度の到達目標を達成できる | ・医療安全委員会定期勉強会 医療安全委員会 |

| 3月 | 2年目に向けての自らの課題を考えることができる | ・行動制限最小化委員会定期勉強会 行動制限最小化委員会 プリセプター評価・会議 |

新入看護職員オリエンテーション(4月に合同で実施)

「4月:新入看護職員オリエンテーション」

入職間もないため緊張感はありますが、皆熱心に耳を傾けていました

電子カルテの操作についての説明

院内教育

クリニカルラダーⅠ【リフレッシュ研修】

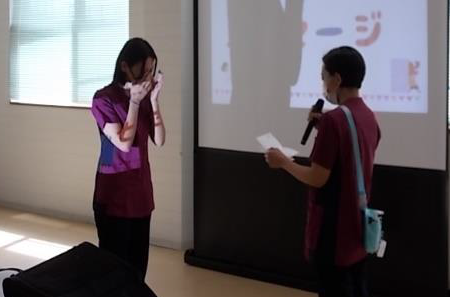

令和5年、当院には3 人の新人看護職員が入職し、現在まで、日々の看護実践と研修に励んできました。9月に行われたリフレッシュ研修では、4 月からの歩みを振り返ってコラージュ作品を作り上げました。プリセプターからの手紙に感極まって涙を流す場面もありました。その後は教育委員会のメンバーと共に外でランチをとり、市内の観光交流センター「秀緑」でボールペンを作りました。道の駅「常総」を散策し、充実した一日を過ごすことができたようです。

プリセプターや所属部署だけでなく、「みんなで新人を育てる」が当院看護部のモットーです。

教育委員会(年数回)

行動制限最小化委員会(年2回)

感染対策委員会(年2回)

医療安全委員会(年2回)

その他臨時で研修や講演会あり

病棟勉強会(内容や頻度は病棟により異なる)

病棟カンファレンス(内容や頻度は病棟により異なる)

OJT(職場内研修) プリセプターシップ制度導入

病棟紹介

一般科病棟(3E・4E)

内科一般、整形がメインの急性期病棟です。

患者さんやご家族が悩むことなく、気軽に相談できる明るい環境づくりを目指しています。

一般科療養病棟

私達は、高齢者の特徴や病状を理解し、患者様が安心出来る看護を提供するとともに、ご家族の思いを大切にした看護を行っています。

こころ科身体合併症病棟(2GH)

肺炎やイレウス、骨折等の合併症治療を行っています。また、修正型電気けいれん療法やアルコール教育プログラムも行っています。

こころ科精神療養病棟(3GH)

長期入院となっている方も多くいますが、精神疾患を持つ方が安定した生活を送れるよう一緒に考え、援助し、社会復帰できるよう取り組んでいます。

こころ科急性期治療病棟(4GH)

行動制限最小化に積極的に取り組んでいます。早期退院に向けて多職種と連携し、患者様の個別性に合わせた看護を提供します。

こころ科精神療養病棟(5号館)

長期的な治療・療養が必要な患者様の生活を多職種連携で支援しています。

患者様の症状や個性に合わせた対応を心がけ、安心安全な療養環境の提供を目指します。

こころ科精神療養病棟(3号館)

自宅介護や施設介護が困難な患者さんを受け入れ、症状が落ち着いたら、再び住み慣れた地域に戻れるよう、スタッフ一同努めています。

外来

地域に愛される病院を目指しています。患者様、ご家族に寄り添える外来看護を目標に日々精進しています。